正文摘要:

事实是,一个人需要的没有想象中那么多。对于这波被人热议的“后浪”来说,所有的“清醒”都源于眼前的认识。危机戳破了往日用金钱堆砌的泡沫。五一前后,“报复性消费”这个词出现的频率骤然提高。但他们决定掉头转向,“你们报复性消费吧,我要报复性存钱”。人们普遍说不清楚,改变是如何发生的。唯一可以肯定的是,疫情蔓延的几个月里,一些被戏称为“后浪”的年轻人掉头转向,过上原先被他们不屑的、像爸妈一样的日子。疫情影响了一些人的生活,也即将影响另一些人。2020年五一,是自2008年取消五一黄金周之后最长的五一假期。但对很多年轻人来说,这不过是个拉长版的周末。年轻人“报复性”还房贷 银行急了究竟是怎么一回事,跟随小编一起看看吧。

来源:谷雨实验室-腾讯新闻(ID:guyulab),撰文崔一凡,编辑金赫

事实是,一个人需要的没有想象中那么多。对于这波被人热议的“后浪”来说,所有的“清醒”都源于眼前的认识。危机戳破了往日用金钱堆砌的泡沫。五一前后,“报复性消费”这个词出现的频率骤然提高。但他们决定掉头转向,“你们报复性消费吧,我要报复性存钱”。

1

人们普遍说不清楚,改变是如何发生的。唯一可以肯定的是,疫情蔓延的几个月里,一些被戏称为“后浪”的年轻人掉头转向,过上原先被他们不屑的、像爸妈一样的日子。我接触了其中的一些,他们把最近几个月的支出截图给我看,一条陡峭的下滑线,无一例外。

一位住在燕郊的女士注销了信用卡,卸载了所有引诱她借钱的APP。有人为了省钱,搬到月租400块的十平米小屋。不少原先大手大脚的年轻人,卖掉积攒多年的奢侈品,回笼资金。疫情影响了一些人的生活,也即将影响另一些人。但这并不是一个简单的应激反应,或者物理上的形变问题,就像一块橡皮遇热膨胀,遇冷收缩。疫情总会过去,北京的快递小哥又可以上楼送货了,但世界不一定恢复到原来的样貌。

2020年五一,是自2008年取消五一黄金周之后最长的五一假期。但对很多年轻人来说,这不过是个拉长版的周末。没有前浪们所以为的“去遥远的地方旅行”,他们待在家里,做饭、陪陪家人,最多散步,对任何需要花钱买来的快乐,敬而远之。

这波后浪决定投奔另一种生活时,所表现出的决绝让人惊讶。为了降低生活成本,一位在苏州工作的摄影师吃了一个月泡面,他以前可是过个生日能花四万多块的主儿;一位月入三万的年轻编剧索性离开北京,回长沙老家生活。

于潇镜头下的昔日香港,疫情改变了很多年轻人的消费观

四月的一个下午,26岁的Ivan打开堆满衣服和包包的衣柜,她一边自言自语回想究竟什么时候买了这么多东西,一边把这些看起来很陌生的衣物一摞摞摆在地上,几只包扑簌簌掉出来。

她撑起一件Play的T恤,衣服有点皱了,但商标还没剪掉。“在日本的时候,花一千多买的,”她有点想起来了,拍好照,上传咸鱼,一百五出了。

一只红色的巴黎世家铆钉机车包,买的时候一万多,一次也没背过。还有那双Miu Miu的芭蕾单鞋,原价六千多块,穿过两次,不舒服,索性全都卖了。

“现在我唯一的奢侈品就是《动物森友会》。”她笑说。

生活突然刹车之后,难免有些进退失据。如果不是疫情,Ivan可能会度过一个丰富多彩的2020年。首先和男朋友分手,然后是换工作,她觉得现在的工资配不上没日没夜的忙碌。或许还能趁着找工作的空档去趟非洲,她一直想看肯尼亚的动物大迁徙。但疫情一到,分手的进程被打断了。两个人在一起,吃穿用度平摊,能降低生活成本。

几周前,一位在互联网大厂工作的朋友失业,她安慰了一下午,回过神来想想自己,好像也没那么安稳。五一放假前,她收到领导通知,今年的预算要大幅减少,“虽然可能性不大,但如果突然说让我走人,我也不会太惊讶。”

Ivan和男朋友租着北京三环的一室一厅,共同生活的还有一只七岁的美短猫。离开大学校园4年,Ivan没能攒下钱,也从来没想过攒钱。她在互联网公司工作,工资不算低,每月挣多少花多少。以前,每当爸妈要她节制消费——至少别把钱全花在买衣服上,她不以为然,“要不然挣钱干嘛呢?”人生是用来享受的。

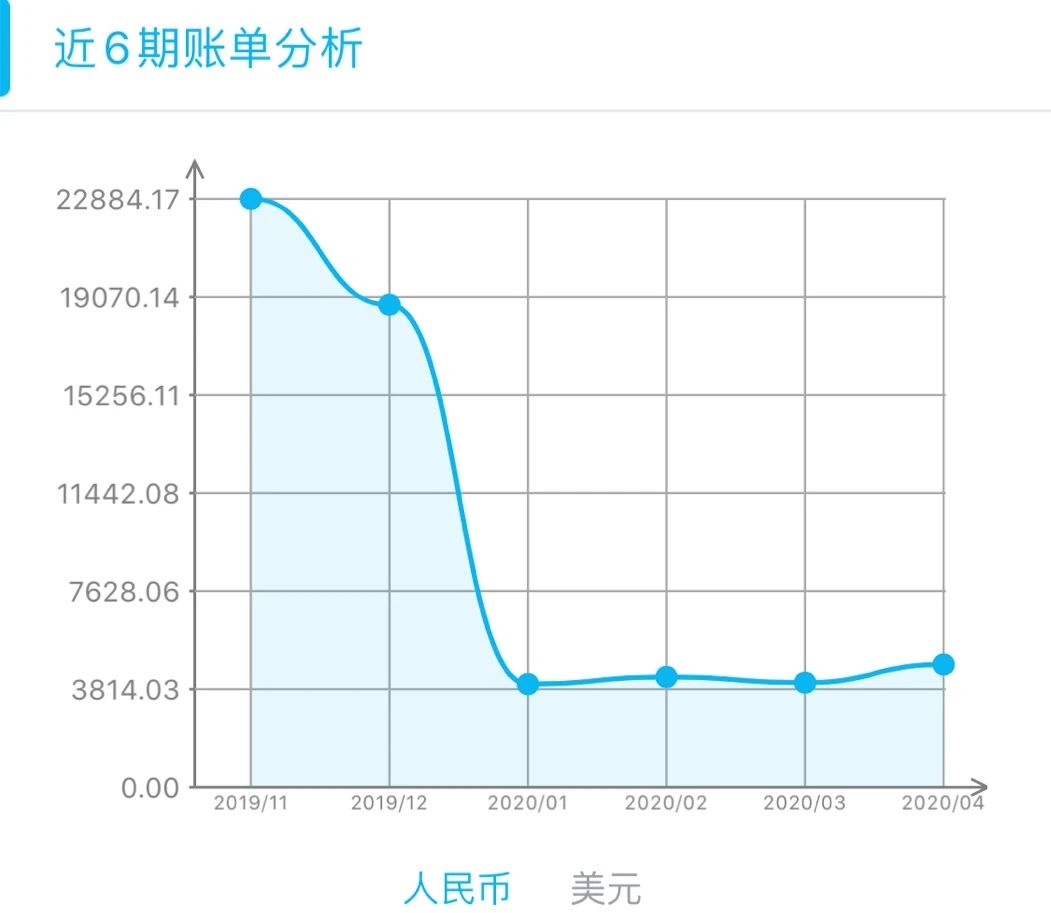

疫情期间宅在家里,25岁的安杨和女友的月开支从两万多下降到五千。他回想起从前,一个月最多花掉十几万。如今疫情逐渐退潮,他却不想再燃起消费的欲望。他取消了今年所有的旅行计划,换季了也极少买衣服。

近几个月,安杨的月支出断崖式下跌

安杨是编剧,声音温润,聊起之前的消费经历滔滔不绝。他们租住在望京,房租每月一万二。选择这里,是因为多出一间空房,可以作为单独的储物间。几年下来,里面堆满了东西,不少连快递盒都没拆开。他拿到咸鱼上卖掉,没拆封的Bose耳机、音箱,直接砍掉一个零出手;从来没吃过的网红零食,一箱箱往朋友家里搬。

三四月份,“报复性消费”这个词出现的频率骤然提高。好像被闷在家里的每个人都饥渴难耐,只待发令枪响,就会撒钱把店铺搬空。安杨表现得不以为然,“你们报复性消费去吧,我要报复性存钱。”

2

疯狂消费的确曾是他们生活中不可缺少的调味剂。他们不断地买包、化妆品,或者是什么能刺激神经的东西,“只有包在橱柜里,你又知道你能买得起的时候,才会感到快乐”。

年轻的人们总是擅长事后反省,常用的说法是:“当时太年轻了”、“太蠢了”或者“交了一些狐朋狗友”,但实在讲不出事情发生时究竟在想什么。“就跟你说话这会儿,我手边桌子上摆了三台苹果电脑。”安杨在电话里说,“我也不知道当初为什么要买,好像一出新品自然就买了,但明明我一个人只能用一台。”

在北京、上海或者香港,大城市里霓虹灯照得到的地方,每一块耀眼的广告牌都藏着年轻人们遏制不住的消费欲望。现代的社会不止生产商品,事实上,它更擅长生产欲望和幻想。

遇到一个陌生人,不少人会先通过衣着评判对方。刚工作时,于潇去见一位来自广州的客户。两人还没打招呼,客户先走到面前三米处,把她从头到脚打量一遍。她穿一身九百多块的职业套装,配一双高跟鞋。客户没做过多表示,之后的合作也很顺畅。这意味着在“第一印象”这一栏里,对方给她划上了对勾。这件事对她影响很深,“穿什么”这件事很重要。

于潇供职的金融公司位于香港中环,香奈儿、卡地亚等一众奢侈品店包围着写字楼。几年时间,她从旅行时“舍不得吃当地特色螃蟹”的女孩,变成奢侈品店的常客。销售员反复向她推销,从“25岁是女人开始衰老的年龄”聊到“新款护肤品多买多送”。最近重温《穿Prada的女王》,她发现里面的每个品牌都认识了。

我问她,“为什么这些东西的吸引力这么大?”

“每个女人一生都要有一件香奈儿嘛!”她脱口而出的是一句广告词。

于潇的柜子

法国社会学家鲍德里亚在《消费社会》一书中论述过消费的逻辑:“人们消费的不是商品和服务的使用价值,而是它们的符号象征意义。”

Ivan承认,自己之前的绝大多数消费,都是彻头彻尾的智商税。她在日本读大学时,小姐妹们每天在一起聊的话题,基本上离不开当季新款。

“其实我买的已经不是一个包了,买的是社交货币。”她说。比如那件巴黎世家的机车包,她从来没觉得好看,大红色的皮面显得人像个爆发户,买来之后一次也没背过。

年轻人迫切地需要证明自己。安杨刚刚25岁,是同龄人里最冒尖儿的那一批。从北京电影学院毕业后,他跟过大导演、大编剧,职业生涯的开端十分顺遂。2017年,影视行业正红火,他接下一部网剧,一个月赚了24万。这是他毕业后挣到的第一笔大钱,“觉得自己挺了不起的”,理所当然地要过上公众号里说的精致生活。

他去了一家著名酒店里的健身房,雇了一位私教,一个月私教费三万,直接买两个月。他去高档服装店里挑了几套入眼的西装,让服务员包起来,每套一万多,刷卡结账,“当时都没有心疼的”。

“那种意义就是我证明了我自己,我有点爽感。这有点像我们现在看的爽剧,男主角壁咚一下女主角,观众就爽了。”安杨说。

3

据一份调查报告显示,90后负债率非常高,近三成人以贷还贷——安全感可能是唯一的解释,他们都有为他们生活兜底的家人。但疫情之后,事情露出了本来面目。这通常会让人感到恐惧,然后是巨大的自责,问问Sean就知道了。如果非要用什么词来形容以前的自己,Sean觉得,应该是“愚蠢”。

Sean 24岁,朋友们评价他,是个仗义且好面子的山东人——每次吃饭都抢着结账那种。去年生日,他邀请了二十个朋友吃饭、唱歌、洗脚。大家一起哄,他也有点上头——“我这个人,人一多就挺爱慕虚荣的”。一晚上花去四万多,到最后,“这个卡刷起来感觉不是自己的一样”。

那时他正跟着台湾老板做奶茶店,光景好的时候,月入两万,在苏州算是不错的收入。尽管如此,生日宴之后,他连吃饭的钱也没了,不得不再次向父母伸手要了一万块。

Sean一直觉得,自己是个不喜欢受约束的人,讨厌朝九晚五的生活。毕业之后,他做过网店,卖过奶茶,干过服装代理,跌跌撞撞好几年,赔了十多万。每次都是斗志昂扬开始,灰头土脸结束。当然,试错的成本由家人支付。

“我当时那种心态,说实话,并没有很大的赚钱欲望。”Sean说。更重要的是体验人生,“现在年轻,得多做一些自己想做的事情,其他的都不重要。”

他想做服装,立马联系厂家进货;想搞摄影,马上下单摄影器材,“想都不想就直接干”。他不怎么看银行卡余额,有钱就花,天塌了有爸妈撑着。

但过去几个月,他们撑不住了。

Sean的父亲从事装修行业,去年不慎摔折了胳膊,做手术花了不少钱,妈妈做些小本餐饮生意维持家用。疫情开始后,父母的收入被截断,他的摄影工作室也三个月没接到一单。第一次,他因为没钱而感到恐慌。有天晚上吃饭,一家三口围坐在家里的小桌上,母亲突然开口,“得想想办法了。”他抬头看着母亲,“再这样下去,我们家连下个月房贷都还不上。”

那个月的房贷,最终是靠父亲找亲戚朋友借钱还上的。父亲和他一样,要面子,他觉得从那之后,父亲就没有一天开心过,每天抱着酒喝。一天晚上,他坐在父亲面前忏悔,“我这几年我太后悔了,我太自私了,只想着自己怎么样,根本想不到家里人。”

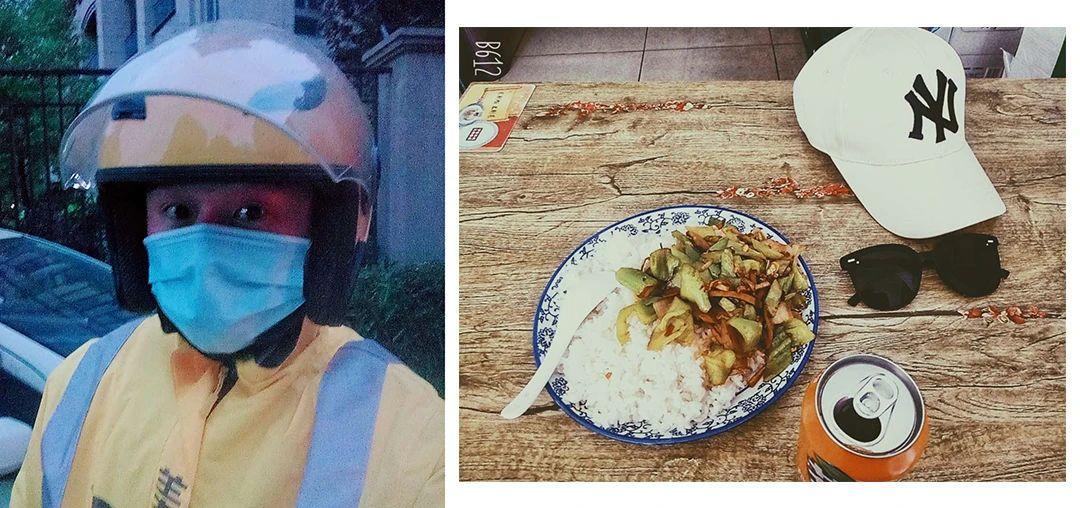

像是酒醉中猛然清醒过来的人,他开始想尽一切办法赚钱,主动找原先的客户约拍,没人回复。他索性去当起兼职外卖骑手,一单七八块钱。挣得不多,累得不行,但好歹赚了些生活费。

兼职送外卖的Sean和他18块钱一碗的盖饭

所有的“清醒”都源于眼前的危机。对那些高收入的年轻人来说,危机戳破了往日用金钱堆砌的泡沫。因为疫情影响,于潇的收入锐减八成,日常的午餐从海底捞降格成普通港式茶餐厅,几年来第一次买了只2000块包,她已经很久没看过一万块以下的包了。她和朋友约定,“按住彼此的手,抛弃奢侈品”。她甚至强迫自己在家做饭,意外地发现,自己做的饭竟然还挺好吃的。

安杨发现,这个世界正在变化。他做外贸的叔叔正在快速收缩止损,朋友的公司举步维艰,而房产中介开始不断催促他买房。作为影视从业者,在可预见的未来,影视项目会大量减少。影视公司会倾向聘用价格更低廉的编剧,甚至是在校学生。

他的同行们一改往日大手大脚的习惯,突然间“什么也不买了”,连外卖也不点,天天在家做饭。他们搬到离市中心更远的地方,住便宜房子。有位制片人朋友还给自己制定了攒钱计划——每天要储蓄当日花销的十倍——花50块钱点一顿外卖,就要存500块钱进特定的储蓄账户。

2020年春节,安杨的爸妈赶在疫情前来北京陪他一起过年。爸妈告诉他,高中同学在长沙当公务员,每天散着步去上班,还有时间去公园里跑步,“心里乐滋滋的”。虽然赚的不多,但没什么开销,已经攒下两套房的首付。安杨看看自己的银行卡余额,在北京漂泊多年,多的时候月入六位数,但如今卡里只有三万,这些年的辛苦换来一副脆弱的颈椎和腰椎,除了所谓的工作经验,其他什么也没有。

“我赚这么多,然后再全部花掉,那我等于没有赚嘛。”几天后,房东打来电话,催他交下个月房租。他当即决定离开北京,回长沙生活。

他决定逃脱“拼命工作—拼命消费”的循环。“我减少我的欲望,减少我的需求,然后尽可能给自己提供足够强的自我保护的壁垒。我把我的护城河筑得足够宽,尽可能减少世界的变化给我带来的影响,这件事情是我现在努力要去做的。”他说。

4

事实是,一个人需要的没有想象中那么多。尽管衣柜里堆满了各种名牌衣服,但Ivan最喜欢穿的是一件没牌子的T恤,大学时参加活动送的。T恤早已洗褪了色,袖口和领口破了几个洞,线头乱往外冒。她还是喜欢,就拿它当睡衣穿。

疫情开始后的几个月,安杨的信用卡账单断崖式下跌。看着干干净净的账单,他突然发现,原来两个人每月只花五千块钱,也能生活得蛮舒服。他把信用卡额度砍掉个零,又打了个对折,从十万减到五千。等回到长沙之后,准备再降到三千五——考虑到长沙物价低,这是今后每月的消费上限。几个月时间里,他从三万存到十万,这是个不大不小的惊喜。他带着一种被欺骗感情之后的愤懑跟朋友保证,“以后这些资本主义市场的任何一个商家,休想从我兜里骗走一分钱。”

当然,变化的不止发生在银行账户里。

他取关了不少号,“之前大把消费就是被它们给荼毒了,思想被它们玷污了。”他甚至开始反感“精致生活”这种说法,“难道每天买菜做饭就是粗糙吗?生活不就应该是这样吗?”

安杨每天上午睡到自然醒,跟大爷大妈一起去买菜。清晨的阳光很好,路边有阵阵槐花香味,如果起得够早的话,他会跑跑步锻炼身体,活动一下颈椎。在菜市场,他感受到自己正在重新回归生活,发现“猪肉好贵啊!”以前买东西,他从来不会看价格。但现在,猪肉“比上次来买贵了三块钱”这种事,也要记在心里的小账本上。

早饭后,他会看会儿书或者美剧,打扫卫生。下午的工作时间视情况而定,最长不超过三小时,不然就没人做晚饭了。他的厨艺不错,至少自己觉得比之前每周都要去打卡的网红餐厅好吃多了。

安杨回到长沙,自己做饭

他之前去库页岛玩,那里被日本人称作“世界尽头”。世界尽头是一座小村庄,他们在那里住了好多天,村民夏天放牧捕鱼,冬天就互相串串门聊聊天。他觉得,这就是自己理想的生活,不需要名牌西装,不需要网红打卡,甚至不需要多少钱。

“如果我七十岁才能过上这样的生活,那我真是太可怜了!”他说。

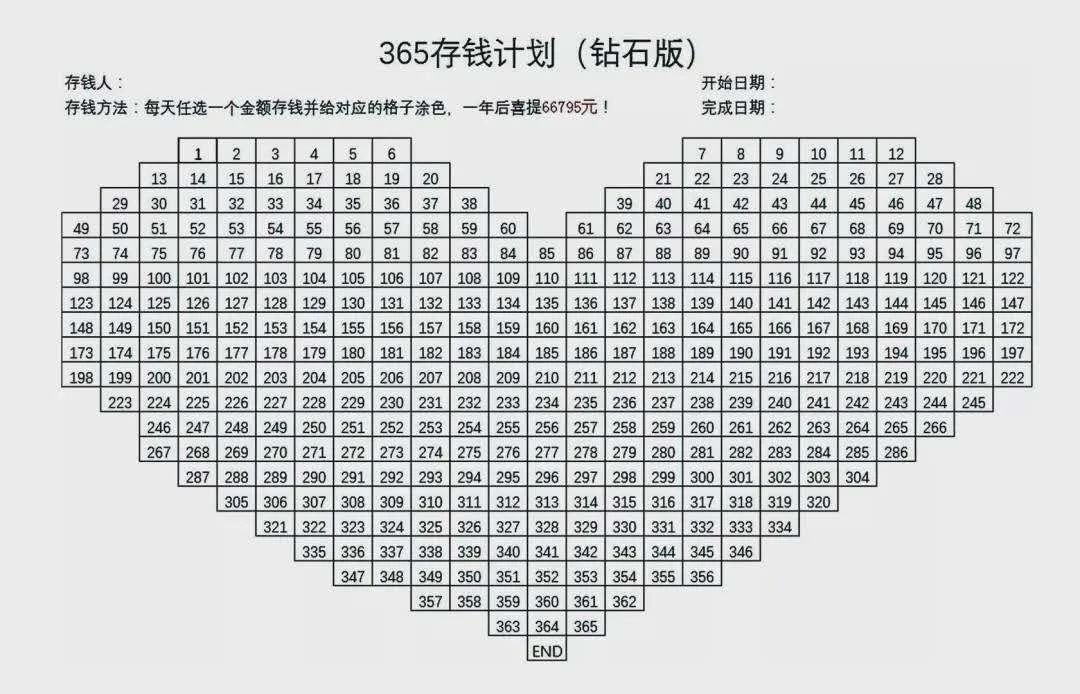

Sean现在每月收入不多,但制定了详细的攒钱方略。他设计了一张“钻石”表格,“钻石”里是365个小方块,代表一年365天;每个方块里标注1到365不同的数字,代表每天要存的钱。之所以有零有整,是为了便于坚持,“实在没钱的时候哪怕只存一块钱呢?但是你培养了存钱的习惯。”这样一年下来,至少能攒66795块钱,之前他的银行卡里从来没出现过这么大的数字。

他把这张表格发到朋友圈后,来找他要原图的朋友有一百多个。“看来因为这次疫情,很多人也体会到痛苦了,开始反思这个问题了。”他说。

他曾经关注过一个号,有个固定栏目,叫“打卡一个网红店”。他按图索骥,真的每周末带着朋友打卡一家。但憋在家里这几个月后,他觉得朋友们都突然间长大了,没人像以前那样,每天呼朋引伴胡吃海喝。如果碰巧大家有空,Sean会把朋友叫到家里来,做几道拿手菜,反倒比在饭店里舒服得多。

谁不希望过上理想的生活呢?但在这之前,或许要先理解理想,再理解生活。现在,他把每月收入的一大半打到父亲账户上,只留下基本生活所需。4月,他过了24岁生日,本命年。他一个朋友也没叫,只给自己买了个小蛋糕,一个人吃下就睡了。他盼着这个年岁赶紧过去,新生活要开始了。

365天存钱计划

*文中安杨、Ivan、于潇为化名。本文部分图片由受访者提供。

本文转载自微信公众号“谷雨实验室(ID:guyulab)”,出品腾讯新闻谷雨工作室。文章为作者独立观点,不代表芥末堆立场,转载请联系原作者。

限时推广: 芥末堆商务合作:010-5713 1145

年轻人“报复性”还房贷 银行急了相关阅读:

人们为什么又爱存钱了

近期“超额储蓄”引发较多讨论。超额储蓄,简单来说,就是相对于往年,2022年的居民新增存款明显较多。中国人民银行公布的数据显示,2022年人民币存款增加26.26万亿元,同比多增6.59万亿元。其中,住户存款增加17.84万亿元,这与2021年全年的水平相比,多增7.94万亿元。

人们为什么又爱存钱了?业内专家认为,居民存款大幅度增长、储蓄意愿增强的原因是多方面的,既有短期影响也有长期因素。应正视这一现象,并采取措施合理引导居民预期,提升居民消费和投资的意愿和能力,将居民存款转化为长期资金,更好地促进实体经济发展。

居民不爱贷款爱存钱

2022年,住户存款,也就是居民存款增加17.84万亿元。较2021年多增7.94万亿元,较2020年多增6.54万亿元,较2019年多增8.14万亿元,创有统计以来的新高。

伴随存款的增长,居民贷款却在收缩。2022年住户贷款,也就是居民贷款增加3.83万亿元,同比少增4.09万亿元。其中,短期贷款增加1.08万亿元、中长期贷款增加2.75万亿元,同比分别少增7600亿元、3.33万亿元,住户中长期贷款增量为2015年以来最低。

央行2022年四季度城镇储户问卷调查结果也表明,倾向于“更多储蓄”的居民占61.8%,比上季增加3.7个百分点;倾向于“更多投资”的居民占15.5%,比上季减少3.7个百分点。

招联金融首席研究员董希淼认为,这反映出受多重因素影响,居民就业、收入不够稳定,预防性储蓄动机上升,日常消费需求下降,住房消费和投资意愿不高。

“近年来,居民存款又重回增长轨道,在人民币存款中的占比逐年回升。”董希淼表示,我国居民长期以来有着较为强烈的储蓄习惯,老百姓爱存钱,储蓄率一直相对较高,居民存款占人民币存款的比例在1995年第三季度达到最高的60.4%。但随着国民经济快速发展、居民投资理财意识增强、金融产品供给丰富,居民储蓄意愿有所下降,2017年底居民存款占人民币存款的比例下降到39.2%。

但近年来,这一趋势有所变化。居民存款在人民币存款中的占比,从2018年开始逐步上升,到2022年一季度已经达到45.4%。董希淼认为,这表明,居民存款快速增长和占比提高初步呈现长期化趋势。

多因素叠加推升储蓄意愿

为何人们更爱存钱了?在业内专家看来,这是多因素叠加所致。

中国邮政储蓄银行研究员娄飞鹏认为,2022年,居民存款快速增加,存款新增额创有统计以来的新高,这种情况出现是多种因素共同作用的结果。首先,疫情冲击下,居民就业收入受影响,对未来预期不稳,消费行为更加谨慎,主动增加存款。其次,在去年疫情影响下,服务类消费等部分消费场景受阻,客观上限制了居民消费,同样增加存款。再次,2022年资本市场整体表现不佳,理财产品波动明显增大,两次出现“破净”潮,居民投资更加谨慎,赎回投资理财产品增加储蓄。最后,受房地产市场波动影响,居民购房消费不足,也导致存款增加。

“预防性储蓄动机上升是居民存款增加的重要原因。”董希淼表示,去年我国疫情多点散发,部分企业难以正常生产经营,居民工作和收入不稳定、不确定因素增多,导致预防性储蓄动机上升。与此同时,受国际金融市场震荡影响,我国资本市场波动加剧,股票、基金收益明显下降,特别是2022年一些银行理财产品出现“破净”,导致居民风险偏好有所下降,部分资金重新流向存款。此外,随着房地产市场调控力度加大,居民住房消费意愿持续不振,减少了住房消费支出,部分转为居民存款。

从长期因素看,董希淼认为,这也与社会保障体系有关。董希淼表示,我国教育、医疗、养老等制度近年来改革力度较大,在社会保障体系难以全面覆盖的情况下,居民对未来收入和支出的不确定性预期提高,使得居民预防意识和储蓄意愿明显增强。中国社会科学院发布的《2019年社会蓝皮书》显示,子女教育费用、养老、住房排在居民总消费的前三位。而我国目前的人口结构特征,使得居民总体消费信心相对不高。我国目前人口的平均年龄水平正处在对储蓄贡献最高的时段。作为消费主力军的中青年群体,除了收入上具有优势以外,还面临“上有老、下有小”等生活压力,因此消费信心减弱,储蓄意愿增强。

“制约居民预防性储蓄的因素如果没有改变,不会出现报复性消费。”董希淼认为,居民存款持续增加提高我国经济发展韧性,增强居民部门抵御风险能力,但也反映出居民对未来预期转弱、消费需求不足、投资意愿下降等问题。下一步,应采取针对性的措施,稳住居民预期和信心,进一步提振居民消费和投资。

如何让人们敢花钱

中央经济工作会议明确,要把恢复和扩大消费摆在优先位置。增强消费能力,改善消费条件,创新消费场景。在这一背景下,如何把居民超额储蓄转化为消费,让人们敢花钱?

“超额储蓄有效转化为消费还需要加大政策支持力度。”娄飞鹏认为,为了将储蓄有效转化为消费,一方面需要做好消费场景尤其是服务行业消费场景,服务类消费受疫情影响较大需要建设场景推动恢复;另一方面是通过稳就业,增加低收入群体收入来源,改善居民预期,从而实现扩大消费。

让人们敢花钱、愿花钱关键在于扭转预期。董希淼认为,应进一步稳住宏观经济大盘。落实好前期出台的稳经济一系列政策措施,财政政策和货币政策应更加积极有为,主动发力,继续助力市场主体纾困解难和实体经济稳步恢复,稳定居民就业,提高居民收入。应持续释放国内市场潜力,采取积极有效措施,改变居民消费动机不足等问题,改善居民消费环境,培育中高端消费增长点,促进居民消费转型升级。

在业内专家看来,提振居民消费应围绕住房消费和汽车消费等领域重点发力。董希淼表示,当前,房地产市场仍然较为低迷,商品房成交量和成交金额同比下滑明显,市场信心和预期不振。从2022年金融数据看,住户贷款特别是住户中长期贷款增长乏力,是拖累人民币贷款增长的重要因素,反映出居民住房消费意愿和能力仍然不足。因此,2023年应着重从需求侧发力,进一步提振居民住房消费意愿和能力。尤其是应全面落实“金融16条”措施,支持房地产市场平稳健康发展,改变居民住房消费预期。

“从居民的角度看,高额房贷对居民消费具有一定的抑制作用。”娄飞鹏认为,2022年,居民出现房贷提前还贷潮。一方面是居民存款增加,缺少合适的投资项目,部分群体具有还款能力时偿还房贷;另一方面还有之前房贷利率较高,在新购首套住房利率调降之后刺激了部分存量购房群体的还贷意愿,主动阶段性提前还款。

娄飞鹏建议,相关政策应加快调整。一方面是加快存量住房利率调整,弱化居民提前还贷的动力,这种操作同样有助于减轻居民还贷压力,推动消费增加;另一方面是对于改善型住房加强支持。仅对首套房提供金融支持政策作用有限,需要在支持首套房的同时支持改善型住房需求,这其中就涉及放松认房又认贷政策,对于名下无房的改善型购房群体享受首套房贷款利率,个人所得税享受扣减等;此外,还建议结合人口生育政策,对于多子女家庭增加购房指标并且提供优惠利率。

为进一步提振住房消费,董希淼也建议,应继续加大差别化住房信贷政策实施力度,加快采取下调首付比例、取消“认房又认贷”、降低存量贷款利率等措施进行优化。目前住房信贷政策调整,主要集中在支持刚性住房需求,应在如何更好地支持改善性住房需求方面采取更有力的支持措施,二套住房贷款利率下限也应进行适当调整。对限购政策,也应适当调整,如适当放开一二线城市限购政策,允许结清贷款的居民购买第三套住房。此外,还应加快“带押过户”模式的推广,激活二手房消费与交易市场。

扩大汽车消费也是能够较见效的措施之一,业内专家建议,应继续加大力度支持。董希淼表示,我国居民的大宗消费,早期是电视空调冰箱等大件电器,目前已经切换到汽车等。因此,建议进一步引导金融加大对汽车消费特别是二手车消费的支持和服务。观察我国汽车金融领域,银行和专业的汽车金融公司,主要服务新车和大品牌的二手车交易,二手车市场主要呈现小、散、弱的发展形态,导致其单车平均贷款金额小、操作成本高,难以得到金融机构有力支持。目前我国二手车市场的金融渗透率约为 29%,远低于美国约70%的金融渗透率。建议放开政策限制,支持消费金融公司开展二手车贷款业务。消费金融公司客群特点,与二手车市场客群和新市民群体有着天然的契合性。如果支持消费金融公司开展二手车贷款服务,将既有助于进一步满足二手车消费需求、激发汽车消费潜力释放,又与汽车金融公司形成错位服务的格局,在新市民消费信贷方面进行专业化竞争,倒逼从业机构更好地服务和让利客户,成为多方共赢的制度安排。

此外,董希淼还建议,应丰富居民投资理财渠道。培育价值投资和长期投资理念,大力发展资本市场、理财市场,发展企业年金、职业年金、健康和养老保险业务,创新金融产品,多渠道促进居民储蓄有效地转化为资管市场长期资金。与此同时,从长远计,还应进一步完善全覆盖的社会保障体系,更好地满足居民养老、就医、教育等方面的迫切需求,降低居民后顾之忧进而降低预防性储蓄意愿,促进全体人民共同富裕。 (记者 陈果静)