3月,比亚迪狂销10.3万辆新能源汽车,成为电气化转型最彻底的自主车企。比亚迪也成为造星能手,新车型推一辆火一辆,尤其是比亚迪DM-i系列车型,在终端市场一车难求,消费者提车至少要等3个月以上。

前不久,比亚迪又成功推出一款爆款车型海豹,除了3.8秒的百公里加速性能和对标特斯拉Model 3,神似保时捷Taycan的外形也为其增添了不少讨论热度。

事实上,在国产汽车阵营从来都不缺乏“保时捷”的影子。比如华为问界M5的车尾被网友吐槽酷似保时捷Macan;欧拉好猫被网友戏称为“缩小版Macan”;领克ZERO concept 因与保时捷Panamera保持着极高的相似度,不少网友称之为“国产版保时捷”。

来源:懂车帝车友圈

国产车的外形设计借鉴名车,并不是近来才出现的现象。当年,众泰就是靠抄袭保时捷卖得风生水起,被网友调侃为“皮尺部”。

从网友们“怒其不争”的评论中,可以看出消费者对汽车外观设计的重视程度。“汽车在西方是代步工具,在中国更多承载了身份、地位、个性化的诉求,所以外观对于消费者来说非常重要。”广汽研究院副院长、造型设计总师张帆在接受媒体采访时表示。

然而,满大街跑的“保时捷”折射出一个事实,自主车企在外观设计方面还有很长一段路要走。

靠“抄袭”起家

不少自主品牌都有一段不堪回首的“抄袭黑历史”。

“目前已经站稳脚跟的自主汽车品牌,在起家时多是逆向开发国外已成熟的汽车产品设计,通过不断积累经验,最终逐渐形成了自己的设计风格。”某自主品牌技术研究院造型部设计师刘炎告诉未来汽车日报,这种现象不仅出现在自主品牌身上,日本、韩国汽车工业起步时期也是如此。

“借鉴者”也毫不避讳公开谈论逆向研发的模式。众泰汽车前董事长吴建中曾公开表示,“众泰汽车采用的就是‘拿来主义’,通过引进国外车型和技术,来达到快速发展的目的,这是众泰汽车整合式运营的一大特色。”

凭借着“拿来主义”,众泰确实经历过一段高光时期。2015年,众泰推出了抄袭大众和奥迪设计元素的众泰T600车型。根据乘联会数据,这款车在2015年全年销量达到了12万辆。依靠众泰T600和众泰SR9的强势表现,众泰汽车在2016年销量同比增长50%,销量达33.31万辆。

不仅众泰公然抄袭,不少自主品牌也踏上相同的路径。一时间抄袭蔚然成风,引起了海外车企的愤怒。

韩国通用大宇公司曾将奇瑞汽车告上法庭,指控奇瑞QQ与自己旗下的大宇Matiz在整车及核心零部件设计上存在“惊人相似”之处,涉嫌不正当竞争并提出8000万元的索赔;菲亚特也曾起诉长城汽车,称后者旗下精灵车型涉嫌抄袭菲亚特Panda;还有捷豹路虎诉江铃汽车,称陆风X7抄袭路虎揽胜极光,捷豹路虎CEO施韦德更是怒斥江铃汽车违反全球适用的国际规范。

保时捷CEO在众泰展台观摩众泰SR9,表情一言难尽 来源:网络

“从某种角度来讲众泰汽车的抄袭是成功的,通过模仿海外成熟产品的外观设计节约了研发经费和时间,也凭借海外品牌的设计效应在终端市场快速收获了一批消费者。”刘炎认为。

但一味依靠逆向研发终归是“饮鸩止渴”,随着汽车普及度不断提升,消费者的消费心态发生了变化,越来越多的人对山寨产品嗤之以鼻。因此,购买抄袭品的人群数量急速下降。

“除了汽车行业,手机、服装等行业均是如此。2017年我们做过一项小范围调查,在近600名采访对象中,愿意接受抄袭品的人占比仅为5%。”刘炎告诉未来汽车日报。

事实的确如此。在2016年攀上巅峰之后,众泰的销量便一路下滑。乘联会公开数据显示,2017年众泰年销量为31.7万辆,2018年大跌至约23万辆,2019年惨遭腰斩,仅约为11.7万辆。

对于众泰过山车式的销量表现,刘炎总结为“成也抄袭,败也抄袭”。

与此同时,相关法规和行业规范也逐年完善。2019年,陆风X7抄袭路虎揽胜极光一案,法院判决要求陆风停止销售X7,并且赔偿捷豹路虎150万元。

“从2012年开始,政府对知识产权的保护力度越来越大。最高法院对陆风的判决可以算一个转折点,意味着未来车企的抄袭行为不再被法律纵容。”刘炎告诉未来汽车日报,停售对车企而言是最严重的处罚,停售之后,车企生产线排产需要停止,还需要承担零部件供应、广告宣传等环节的违约赔偿。

海外设计师掌控半壁江山

“靠山寨躺赢”的时代一去不复返,自主车企们踏上了自主设计的道路。

但罗马城并非一天就可以建成。一开始,中国本土设计师人才数量较少,水平也相对较低,自主车企只得借助海外设计师之手。自主品牌不惜斥巨资挖角海外大牌设计师,尤其偏爱豪华品牌设计人才。据刘炎透露,自主车企给海外设计师开出的薪资很高,基本是欧洲或者美国市场的2-3倍。

2016年前后,曾在劳斯莱斯担任设计总监的贾尔斯·泰勒加盟一汽红旗;吉利汽车收购沃尔沃之后,顺势将沃尔沃前设计副总裁彼得·霍布里揽入麾下;长城汽车招揽了曾在福特、宝马任首席设计师的皮埃尔·勒克莱克;长安汽车邀请了马自达前设计总监山田敦彦……

迎来长袖善舞的海外设计师加盟后,自主车企旗下产品的颜值也经历了质的飞跃。美国《华尔街日报》曾在一篇题为《中国汽车价格仍然低廉,但它们不再丑陋》的报道里称,长期以来,中国汽车以价廉车丑而著称。如今,随着本国制造商从外国对手挖走了明星设计师,中国汽车(外观)开始转向。

“海外设计师的加盟让自主品牌逐渐摆脱了山寨的标签,车型也有了‘家族式’前脸。”刘炎将此阶段称为自主车企外观设计从0到1的起步。

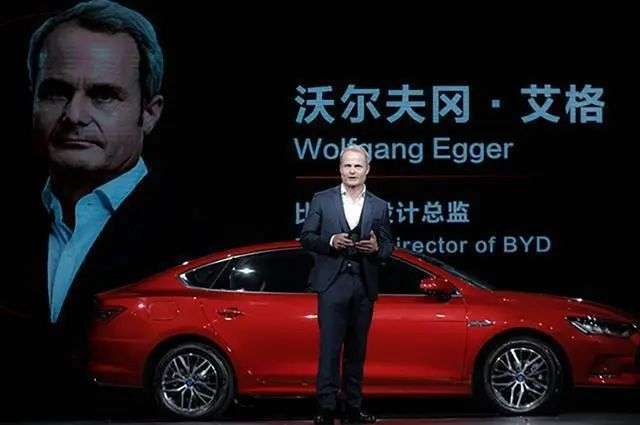

沃尔夫冈·艾格被称为“奥迪R8之父”来源:比亚迪官方

前奥迪、阿尔法·罗密欧设计负责人沃尔夫冈·艾格担任比亚迪全球设计总监之后,于2016年11月推出比亚迪特有的“Dragon Face”设计语言,并率先应用于宋MAX身上。

根据比亚迪官方数据,宋MAX上市一个月后,累计收获订单超过2万台,上市第二个销售整月销量便突破万辆。随后比亚迪旗下车型纷纷换上“Dragon Face”,不少网友表示,沃尔夫冈·艾格给比亚迪做了一次“大整容”。

自主车企借海外设计师之手实现起步,海外设计师也凭借自主车企给予的舞台获得了极大的成就感。宾利汽车前设计师戴维·希尔顿曾表示,一流的设计师当然期待在中国的薪酬比在美国翻一番,但从零开始打造一个全新品牌,才是最大的吸引力。

但一枚硬币总有正反两面,有业内人士担忧,自主车企对海外设计师过度依赖,可能会被其扼住发展命脉。“重金请来的外籍设计师一旦离开,车型的设计水准如何继续保持,很多自主品牌还没有考虑这个问题。

实现自主设计还有多远?

有业内人士认为,由于我国汽车工业起步较晚,自主车企很难培养出一批优秀的外观设计师。

北京某高校车辆工程专业教授宫焕春告诉未来汽车日报,自主品牌(正向研发的)车型大多仅经历了一至两代,还没有发展出同一车型的可延续设计。同时,由于企业自身实力较弱等因素,产品更新换代比较慢,很难在大量的设计实践中培养出优秀的设计师。“没有设计的积累,很难有设计师的积累。”

长城华冠汽车有限公司首席设计师单德伟也认为,中国的年轻设计师很有天赋,个人技能与国外设计师相比并无明显差别,最缺乏的是经验,包括在不同项目、不同机构工作的经验,以及对市场脉搏的成熟把握。

好在已经有车企开始走上自主设计的道路,比如广汽传祺与上汽乘用车。广汽研究院副院长、造型设计总师张帆曾经担任梅赛德斯-奔驰的研发中心主设计师,在进入广汽之后,为广汽传祺打造出了"凌云翼”家族设计风格;邵景峰从上汽大众“学成归来”后加盟上汽乘用车,任上汽集团乘用车公司技术中心设计部总监,并为荣威品牌打造出“律动设计”理念。

大环境也在发生改变,随着中国汽车市场在全球比重越来越大,越来越多的海外车企尝试启用中国设计师来讨好中国消费者。

2021年初,为了实现由“中国制造”向“中国设计”转变,特斯拉CEO埃隆·马斯克(Elon Musk)提出,将在中国设立设计研发中心,招募优秀设计人才,打造“中国风”特斯拉,将最美的中国艺术,融入面向未来的特斯拉,并销往全球。

4月19日,在奥迪urbansphere概念车的全球首秀中,奥迪官方表示这是首款由奥迪中国设计团队独立负责内饰设计的概念车型。看得出,中方设计团队在奥迪内部地位有所提升。

来源:奥迪官方

“考虑到设计要有家族传承性,通常海外车企的车型外观和内饰都是由其本土团队主导,进入中国市场之后再由中国设计师进行微调。”有合资车企的设计师认为,奥迪此次能将内饰设计全面放权给中国设计团队,实属不易,足见奥迪对中国市场的重视。“与海外设计师相比,中国设计师更能在产品中体现中国文化的美感,以及符合中国消费者的审美。”

张帆认为,“中国汽车品牌的(外观)设计,至少已经可以说‘大学毕业’了。”

宫焕春也比较乐观,国产汽车品牌在不断成熟,必然会有一批优秀的设计师与品牌长期磨合、共同成长,这也是中国汽车市场不断竞争的必然结果。

(应受访者要求,文中刘炎为化名)

本文来源:盖世汽车资讯